Analyse de l’agrivoltaïsme

L’agrivoltaïsme, une solution pour l’agriculture biologique dans certains cas

La filière agrivoltaïque s’est développée très récemment autour de trois enjeux : la transition énergétique du secteur agricole, l’adaptation aux changements climatiques des exploitations agricoles et enfin répondre à la problématique du revenu des agriculteurs et agricultrices. Nous vous livrons dans cet article notre analyse pour un développement de l’agrivoltaïsme dans le respect des valeurs du label Bio.

Article extrait du magazine la Luciole 48 (Eté 2025)

édité par le réseau FRAB – GAB AURA

Agrivoltaïsme, de quoi parle-t-on ?

L’ADEME qualifie d’agrivoltaïques, les installations photovoltaïques « permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable. Dans ce cas, les innovations concerneront des systèmes photovoltaïques équipés d’outils et de services de pilotage permettant d’optimiser les productions agricole et électrique. »

Globalement, les chiffres manquent sur le développement de l’agrivoltaïsme en France. L’INRAE a créé en 2023 un pôle dédié à la recherche agronomique sur l’agrivoltaïsme. Le recensement des installations agrivoltaïque est attendu par les acteurs agricoles et la filière ENR pour situer les efforts à fournir pour l’obtention d’un parc agrivoltaïque répondant aux enjeux agricoles et énergétiques.

Une réponse à 3 enjeux

L’agriculture avec 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) en 2024 (Source : Haut conseil pour le Climat ou HCC) doit réduire son impact. La France a des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions qui nécessitent l’augmentation des énergies renouvelables (EnR) dans son mix énergétique. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) donne des orientations générales pour le développement des EnR en France à l’horizon 2028. Il faudrait que la production d’électricité renouvelable passe de 53 GW au 31/12/19 à 72 GW en 2023 puis à 100-112 GW en 2028. Le développement du photovoltaïque (PV) sur terrain agricole répond donc à un besoin de transition énergétique vers la production d’électricité renouvelable.

Par ailleurs, les productions agricoles subissent de plein fouet les dérèglements du changement climatique et doivent s’y adapter. La couverture des parcelles agricoles par les panneaux photovoltaïques est présentée comme une opportunité pour ombrager les cultures et animaux, économiser de l’eau tout en produisant de l’énergie renouvelable.

En 2020, 17,7 % des exploitants agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire contre 14,4 % parmi l’ensemble de la population selon l’INSEE. La production d’énergie renouvelable peut être envisagée comme un complément de revenu pour les agriculteurs.

Décryptage et analyse de la réglementation

Selon l’article L.314-36I du code de l’énergie, « une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.” L’agrivoltaïsme est différent du photovoltaïque au sol qui est réputé « simplement compatible » avec une éventuelle production agricole et est cantonné à des zones incultes ou peu exploitées.

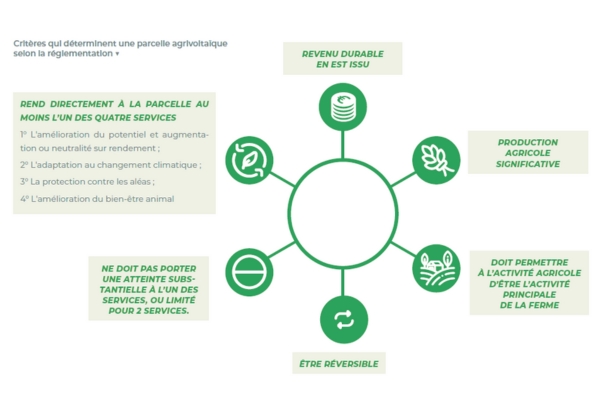

La réglementation actuelle provient de la loi relative à l’accélération du recours aux énergies renouvelables. La loi sur l’agrivoltaïsme promulguée en 2023, vise l’encadrement de son développement pour freiner l’élaboration de projets à rebours des besoins agricoles. En 2024, le décret d’application de la loi précise ses contours. La loi et son décret décrivent des critères qui rendent une parcelle agrivoltaïque. A noter :

- Les critères de services rendus à la parcelle sont appréciables via des contrôles sur les impacts de l’ombrage sur le bien-être animal, le stress thermique et hydrique. Mais le décret ne précise pas comment ces contrôles doivent être réalisés.

- L’activité agricole doit être significative, c’est à dire qu’au moins 90% du rendement doit être assuré sous les panneaux photovoltaïques. Aujourd’hui, la recherche montre que les rendements sont sensiblement plus bas lorsque des panneaux fixes sont au-dessus des cultures*.

- L’activité agricole est dite principale dans un projet agrivoltaïque si la surface couverte par la zone de maintenance des panneaux photovoltaïques est inférieure ou égale à 10% de la surface couverte par des panneaux. Le taux de recouvrement des parcelles est fixé à 40% au maximum pour des structures de plus de 10 MW.

- Le démantèlement des panneaux au sol doit être assuré pour chaque projet agrivoltaïque s’il a atteint sa limite de durée ou s’il ne correspond plus à la définition d’un projet agrivoltaïque. C’est ainsi que la condition de réversibilité est assurée.

La réglementation tente d’encadrer le développement massif de l’agrivoltaïsme mais certains experts expliquent que :

- Le décret laisse la liberté aux acteurs des projets pour prouver qu’ils respectent la loi.

- Le décret va à l’encontre des préconisations scientifiques quant au taux de recouvrement des parcelles agrivoltaïques* et n’est pas cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire.

- Aucune précaution n’est prise dans le décret pour préserver les paysages et éviter le développement anarchique des projets.

- Le décret reste flou sur les procédures de contrôles et de sanctions.

La réglementation devrait évoluer rapidement pour résorber les lacunes du dispositif actuel. Certains responsables politiques essaient de faire entrer dans la loi de nouvelles précautions. Par exemple : le partage de la valeur entre propriétaire foncier, énergéticien et agriculteur. Rappelons que les commissions départementales CDPENAF peuvent rendre des avis sur des projets agrivoltaïques sur leur territoire. Elles sont composées de représentants de la société civile, de l’environnement, mais aussi d’agriculteurs.

Position politique du réseau FNAB, GAB & FRAB AURA

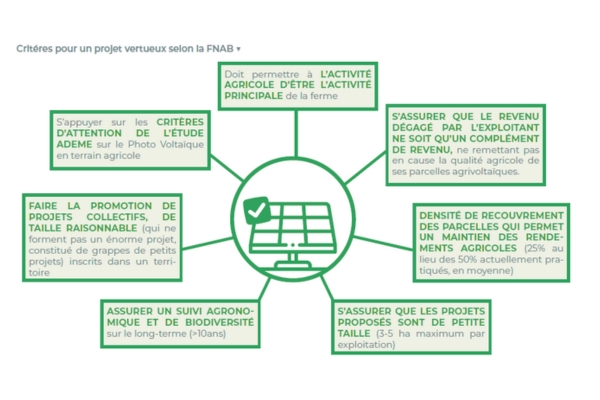

A l’heure où tous les secteurs doivent faire leur transition, la FNAB se positionne sur l’agrivoltaïsme en faveur d’une sobriété énergétique et alimentaire. La production électrique renouvelable des années à venir doit pouvoir se substituer à la production d’énergie fossile et ne pas concourir à des modèles toujours plus énergivores.

La FNAB est favorable au développement du photovoltaïque en priorité sur les bâtiments agricoles existants lorsque cela est possible. En revanche, la FNAB est défavorable à l’accompagnement du développement de l’agrivoltaïsme tel qui est pratiqué aujourd’hui par les acteurs de la filière, à savoir des projets intensifs, sur grandes surfaces et qui modifient le modèle économique des fermes en faisant primer le chiffre d’affaires issu de la production d’électricité par rapport au chiffre d’affaires issu de l’activité agricole, mettant en péril le maintien d’une activité agricole.

Les enjeux de précarité foncière et de transmission des exploitations sont forts et posent la question de la sécurité foncière des exploitations agricoles qui se lancent dans les projets agrivoltaïques. Forte de l’étude de l’ADEME sur les systèmes photovoltaïques en terrain agricole, la FNAB rappelle que l’agrivoltaïsme est une pratique incertaine par manque de données scientifiques.

L’agrivoltaïsme peut, dans certaines filières, être une solution pour s’adapter au changement climatique mais il n’est cependant pas à opposer à d’autres pratiques agronomiques fondées sur la nature et permettant de créer des conditions de résilience viables pour les fermes.

Rédaction

Johanna Manteau, chargée de mission Climat FNAB

Charlotte Bonnet, responsable communication FRAB AURA

15 août 2025